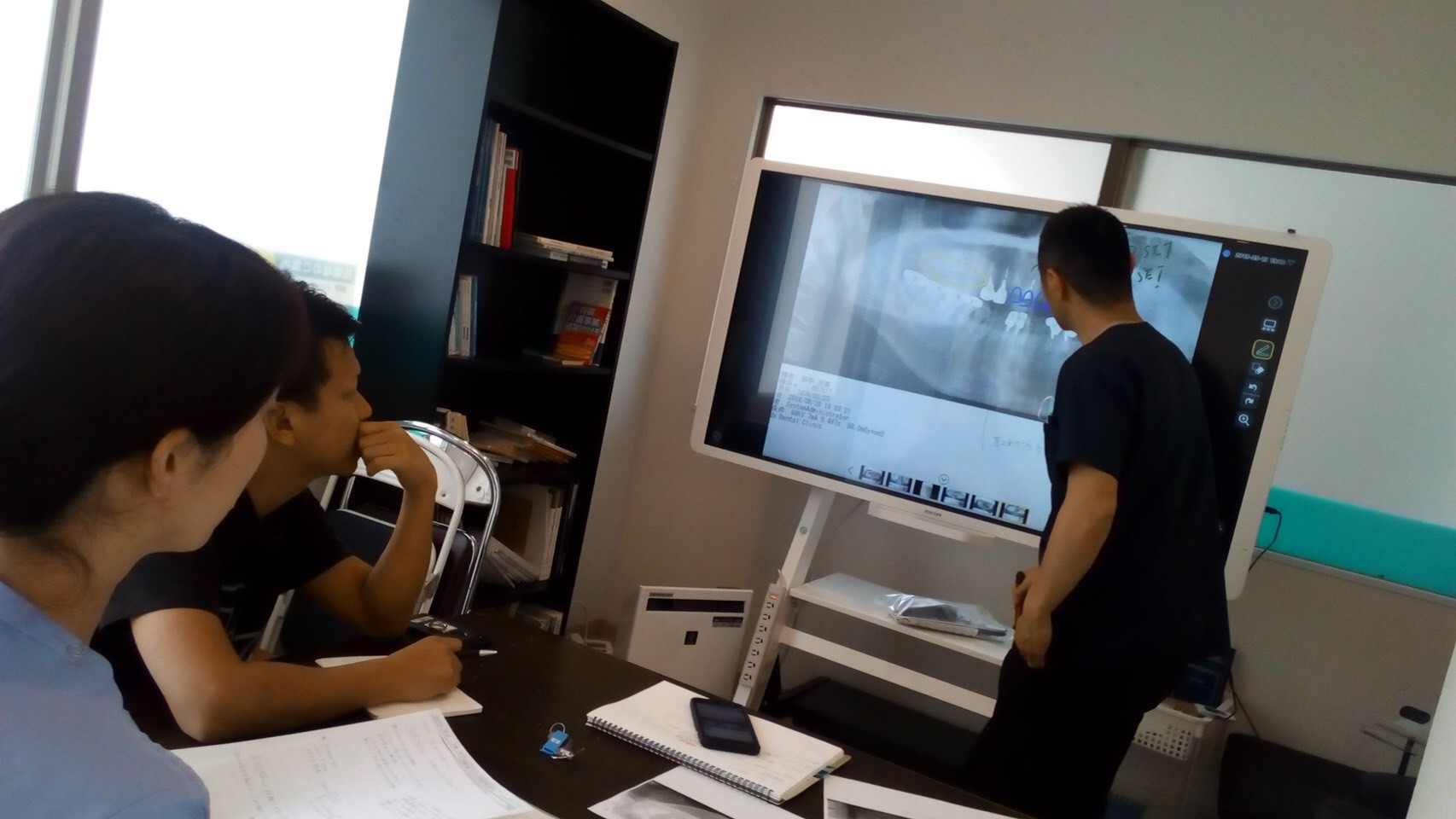

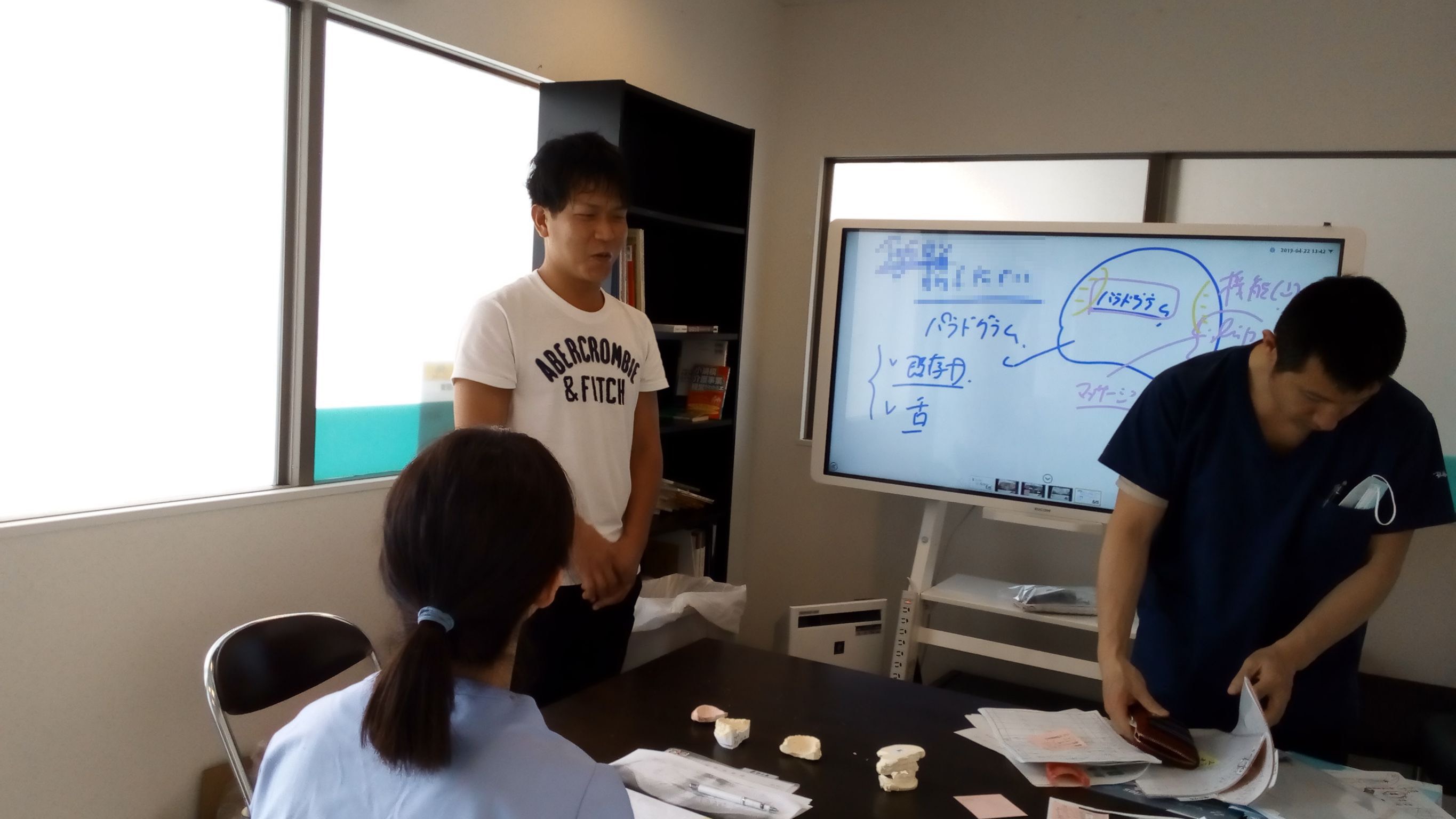

R1.5.13(月) ドクター勉強会

こんにちは、歯科医師の東です。

今回のドクター勉強会では全身疾患のある患者さんへの歯科治療について話し合いました。

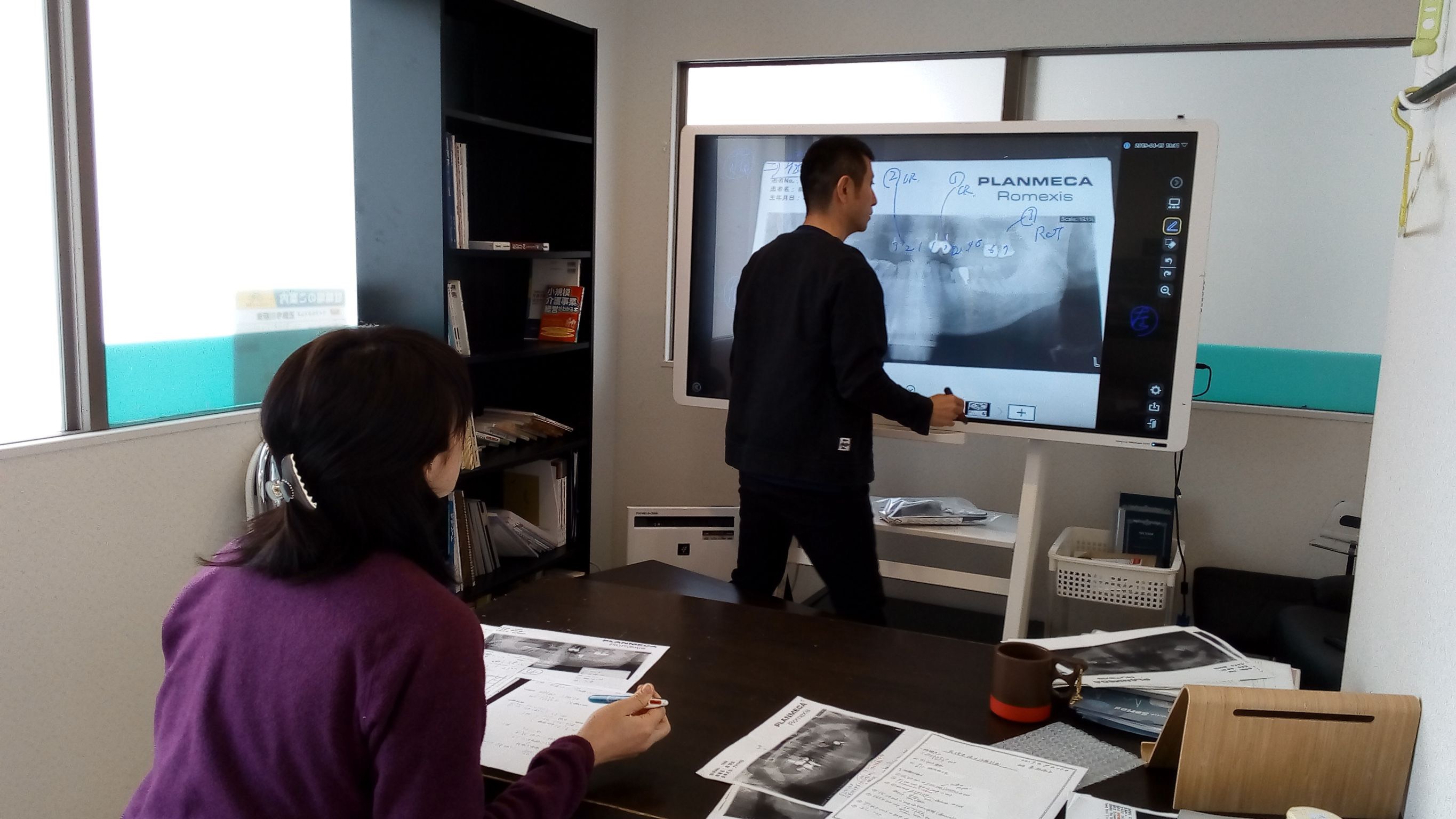

個人情報ですので詳しくはお話しできませんが、とある全身疾患をもった患者さんが抜歯処置が必要となり、

お薬などをたくさん服用されていたため、当院で抜歯するべきか

それとも大学病院の口腔外科に紹介すべきなのか判断に苦渋していました。

もしも当院で抜歯するなら、どのようなリスクがあり、

それに対してどんな準備をしてリスクを避けられるようにしておくべきか……

ドクターそれぞれ意見を出し合い、結果、結論も割れることとなりました。

結局、患者さまご本人の希望で大学病院への紹介となりました。

けれども、もしも当院で抜きたいとおっしゃった場合でも、

できるだけに安全に術後合併症のリスクも回避できるように

いつも準備しておくことはとても大切なことだと思います。